La zucca, oltre che essere una prelibata pietanza che d’autunno colora i piatti di tutto il mondo (è infatti un vegetale molto diffuso e comune in Europa e nelle zone temperate d’America), è il simbolo di una festa che ha invaso ovunque il pianeta e che fa spesso discutere (almeno in Italia).

La zucca, oltre che essere una prelibata pietanza che d’autunno colora i piatti di tutto il mondo (è infatti un vegetale molto diffuso e comune in Europa e nelle zone temperate d’America), è il simbolo di una festa che ha invaso ovunque il pianeta e che fa spesso discutere (almeno in Italia).

Un lume per gli spiriti

Un lume per gli spiriti

Il nome Halloween deriva da All Hallows Evening (Vigilia di Ognissanti, proprio come nel nostro Paese). Le sue origini derivano da antichi riti pagani dei Celti che celebravano la fine dei raccolti agricoli e lo sfogo della natura, prima del serrato inverno. La tradizione voleva che proprio in quella notte i grandi e valorosi uomini scendessero in terra dall’Aldilà, in un unico straniante mondo condiviso. Le grandi zucche arancioni (e altri ortaggi cavi) divennero così dei lumi spaventosi, con occhi e bocca diabolici, che segnavano la strada per le anime dei redivivi.

Dalla Scozia e l’Irlanda la festa emigrò in America, dove fu resa appannaggio dei bambini e dagli anni Novanta è usuale anche in Italia: sono sempre di più i ragazzi (più o meno grandi) che, oltre ad intagliare le zucche, si travestono e ammantano di paurose atmosfere la notte del 31 ottobre.

C’è zucca e zucca!

C’è zucca e zucca!

In verità la zucca di Halloween (come ormai tutti sanno) finisce sulla tavola solo come lampada, o lavorata come si preferisce, poiché è ornamentale e non edibile. Ma le varietà di zucche sono tantissime, e tutte hanno comuni e benefiche proprietà: a fronte di un apporto calorico basso, possiedono importanti nutrienti come gli antiossidanti e le vitamine (A, B, C ed E) e sono ricchissime di minerali e di fibre.

Un vegetale «anti-spreco»

Un vegetale «anti-spreco»

Se il suo cuore è la polpa (che può essere più o meno pastosa, avere diversi gradi di dolcezza e per questo essere al centro di infinite ricette dall’antipasto al dolce), è anche vero che la buccia, i semi e i filamenti interni della zucca non sono da scartare.

La buccia, una volta ben lessata e frullata, può diventare un accompagnamento per condire, oppure essere aggiunta alla minestra o ancora diventare il principale ingrediente dei muffin alla zucca.

I semi possono essere tostati e salati, oppure seccati e ancora essiccati: in ogni caso sono un vero condensato di sapore e di vitamine e minerali.

Perfino i filamenti interni, con un po’ di pazienza e un’oretta di forno, possono essere utili e gradevoli al gusto (anch’essi molto dolci), se usati per rifinire con eleganza un piatto.

A ognuno la sua zucca, e il divertimento (in cucina o tra i fantasmi) è garantito!

A mangiare bene ci si abitua da piccoli!

A mangiare bene ci si abitua da piccoli! Frutta e verdura

Frutta e verdura Proteine e carboidrati

Proteine e carboidrati  Il nostro gioiello: l’olio extravergine di oliva

Il nostro gioiello: l’olio extravergine di oliva Ci siamo quasi, Natale è davvero alle porte e ci stiamo preparando ad accogliere famigliari e amici intorno alla tavola, che in Italia è il luogo più sacro della condivisione: degli affetti, in primis.

Ci siamo quasi, Natale è davvero alle porte e ci stiamo preparando ad accogliere famigliari e amici intorno alla tavola, che in Italia è il luogo più sacro della condivisione: degli affetti, in primis.  Scorriamo alcune possibili idee, non tanto per voler ostentare nuove ricette, quanto per accompagnare l’attesa del Santo Natale nel nome dell’eleganza, della bellezza, del profondo significato del «gusto» nel senso più ampio del termine: in … «tutti i sensi»!

Scorriamo alcune possibili idee, non tanto per voler ostentare nuove ricette, quanto per accompagnare l’attesa del Santo Natale nel nome dell’eleganza, della bellezza, del profondo significato del «gusto» nel senso più ampio del termine: in … «tutti i sensi»! Un altro classico come primo piatto: gli spaghetti alle vongole (che in alternativa si possono accostare alle cozze o arricchire anche con calamari e cozze, per i più golosi).

Un altro classico come primo piatto: gli spaghetti alle vongole (che in alternativa si possono accostare alle cozze o arricchire anche con calamari e cozze, per i più golosi).  Non può mancare sul nostro tavolo, per la seconda portata, una bella porzione di baccalà, che in tutte le sue forme è protagonista del Natale ovunque: mantecato, lesso, in umido o «arracanato» (alla molisana, con pane raffermo, limone, uvetta, origano e pan grattato), o ancora affiancato, nelle frittelle, a pomodoro, origano e gamberi o alici.

Non può mancare sul nostro tavolo, per la seconda portata, una bella porzione di baccalà, che in tutte le sue forme è protagonista del Natale ovunque: mantecato, lesso, in umido o «arracanato» (alla molisana, con pane raffermo, limone, uvetta, origano e pan grattato), o ancora affiancato, nelle frittelle, a pomodoro, origano e gamberi o alici.  A chi gradisse invece gusti più morbidi, consigliamo la tagliata di tonno – bagnata con un extra vergine dal gusto molto deciso – da accompagnare con i semi di sesamo, che del pesce valorizzano le sfumature leggermente amare.

A chi gradisse invece gusti più morbidi, consigliamo la tagliata di tonno – bagnata con un extra vergine dal gusto molto deciso – da accompagnare con i semi di sesamo, che del pesce valorizzano le sfumature leggermente amare. È partito il conto alla rovescia per le vacanze, quelle lunghe, di luglio oppure agosto. Intanto, chi è in città, per ricaricarsi ricorre sempre di più ai week end di lusso. Solo 48 ore possono bastare, se si è coccolati, per ritrovare energia vitale e tornare alla routine quotidiana. I sondaggi del 2019 mostrano che è in crescita il trend delle vacanze brevi e lussuose.

È partito il conto alla rovescia per le vacanze, quelle lunghe, di luglio oppure agosto. Intanto, chi è in città, per ricaricarsi ricorre sempre di più ai week end di lusso. Solo 48 ore possono bastare, se si è coccolati, per ritrovare energia vitale e tornare alla routine quotidiana. I sondaggi del 2019 mostrano che è in crescita il trend delle vacanze brevi e lussuose. Altri desideri per coccolarsi?

Altri desideri per coccolarsi? Ma le vacanze sono da intendersi per tutta la famiglia o come momento di fuga personale?

Ma le vacanze sono da intendersi per tutta la famiglia o come momento di fuga personale? Si è da poco concluso con gran successo la prima edizione di Carapelli 4 Art: le riflessioni scaturite da questa bellissima esperienza sono una vera conferma. Per la nostra Casa Olearia, assume sempre più importanza la ricerca, la bellezza, la qualità.

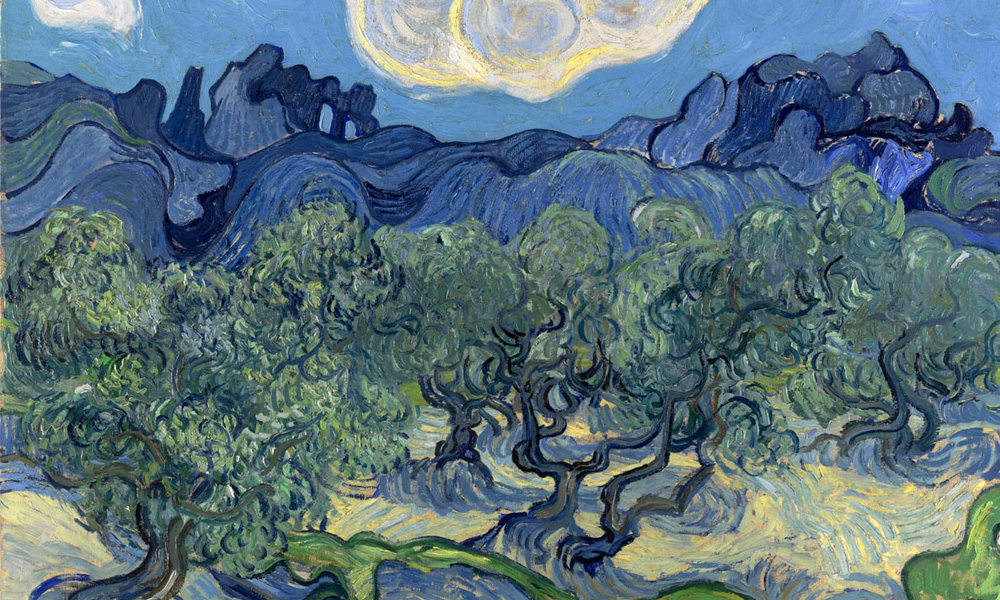

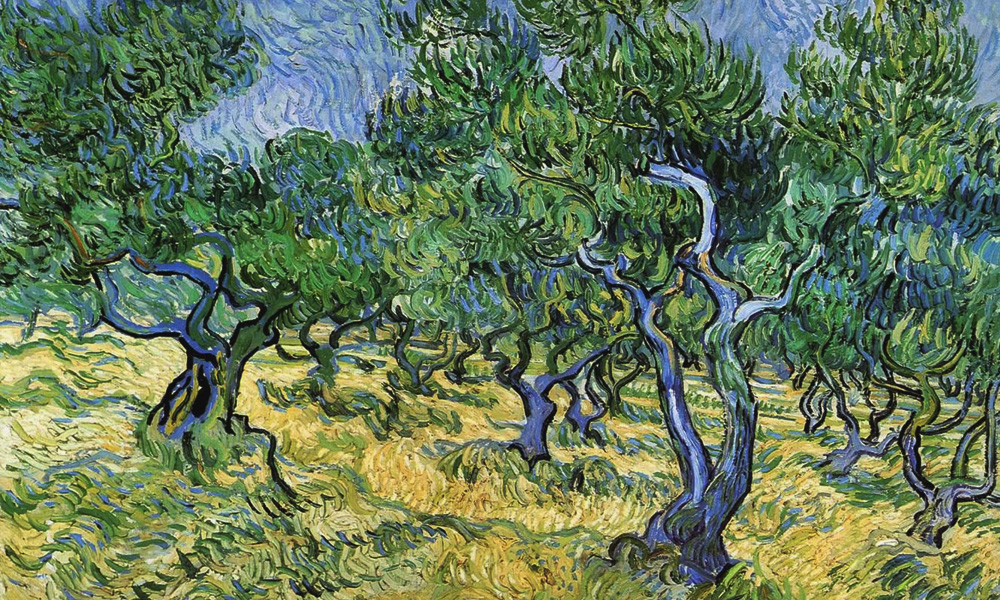

Si è da poco concluso con gran successo la prima edizione di Carapelli 4 Art: le riflessioni scaturite da questa bellissima esperienza sono una vera conferma. Per la nostra Casa Olearia, assume sempre più importanza la ricerca, la bellezza, la qualità. L’ulivo (e con esso l’olio) è da sempre iconografia simbolica di grande forza emotiva, simbolo di pace e di gloria, rappresentato da sempre nelle opere pittoriche (ma non solo) della cultura occidentale; ed é già protagonista dell’antica mitologia greca e romana, fino a tutto il Novecento.

L’ulivo (e con esso l’olio) è da sempre iconografia simbolica di grande forza emotiva, simbolo di pace e di gloria, rappresentato da sempre nelle opere pittoriche (ma non solo) della cultura occidentale; ed é già protagonista dell’antica mitologia greca e romana, fino a tutto il Novecento. Si tratta del grande Vincent Van Gogh, che sin dalla giovinezza si rapporta con la natura, nel suo senso più complesso, e ritraendola, vi imprime infiniti significati.

Si tratta del grande Vincent Van Gogh, che sin dalla giovinezza si rapporta con la natura, nel suo senso più complesso, e ritraendola, vi imprime infiniti significati. Lasciamo il lavoro dei critici, dei tecnici, dei biografi a chi ben meglio di noi lo sa fare, e limitiamoci, non senza commozione, ad evocare quali e quante differenti interpretazioni della «nostra» pianta sacra siano state possibili da un unico artista.

Lasciamo il lavoro dei critici, dei tecnici, dei biografi a chi ben meglio di noi lo sa fare, e limitiamoci, non senza commozione, ad evocare quali e quante differenti interpretazioni della «nostra» pianta sacra siano state possibili da un unico artista. L’ulivo è anche per Van Gogh un simbolo, ideale e reale, che ha sempre fatto parte della vita quotidiana delle persone. Allora come oggi l’ulivo, dalla raccolta alla tavola, simboleggia il nutrimento, la vita, la condivisione.

L’ulivo è anche per Van Gogh un simbolo, ideale e reale, che ha sempre fatto parte della vita quotidiana delle persone. Allora come oggi l’ulivo, dalla raccolta alla tavola, simboleggia il nutrimento, la vita, la condivisione. Negli ultimi dieci anni spopola in Italia (come nel resto del mondo) la food mania, un’attenzione quasi sacra nei confronti della cucina, delle sue declinazioni, delle mille mila possibilità che i fornelli forniscono a chiunque per divenire (o almeno provarci!) un vero artista del cibo.

Negli ultimi dieci anni spopola in Italia (come nel resto del mondo) la food mania, un’attenzione quasi sacra nei confronti della cucina, delle sue declinazioni, delle mille mila possibilità che i fornelli forniscono a chiunque per divenire (o almeno provarci!) un vero artista del cibo. Già nel 2014 una esaustiva pubblicazione di Franco Angeli raccontava come e quanto fosse consolidata la programmazione italiana dedicata al cibo: da allora le proposte sono ancora in crescita e sempre più diversificate.

Già nel 2014 una esaustiva pubblicazione di Franco Angeli raccontava come e quanto fosse consolidata la programmazione italiana dedicata al cibo: da allora le proposte sono ancora in crescita e sempre più diversificate. Se i talent (di questo si tratta) sviluppano il loro storytelling sulla competizione, anche altre proposte televisive impazzano: dalle serie tv, alle trasmissioni dedicate al pubblico femminile, dai programmi che valorizzano il turismo enogastronomico, fino ad interi canali dedicati soltanto alle più varie trasmissioni di cucina.

Se i talent (di questo si tratta) sviluppano il loro storytelling sulla competizione, anche altre proposte televisive impazzano: dalle serie tv, alle trasmissioni dedicate al pubblico femminile, dai programmi che valorizzano il turismo enogastronomico, fino ad interi canali dedicati soltanto alle più varie trasmissioni di cucina. Un’attenzione, dunque, che mette al centro tutta la catena produttiva del food e che non può che affinare palati, gusti e conoscenze delle persone, oltre che scatenare una passione con delle strategie che appaiono comunque più sane ed autentiche di molte altre.

Un’attenzione, dunque, che mette al centro tutta la catena produttiva del food e che non può che affinare palati, gusti e conoscenze delle persone, oltre che scatenare una passione con delle strategie che appaiono comunque più sane ed autentiche di molte altre. Per quanto riguarda noi, che di passione e «talento» oleario facciamo un punto di forza, siamo ben orgogliosi di notare come l’olio extravergine di oliva sia sempre e comunque uno dei principali attori di tutti i format e delle proposte dedicate al food in Italia: una conferma che – come pochi altri ingredienti – l’olio è simbolo di gusto, di buona cucina, di passione e di nobile nutrimento.

Per quanto riguarda noi, che di passione e «talento» oleario facciamo un punto di forza, siamo ben orgogliosi di notare come l’olio extravergine di oliva sia sempre e comunque uno dei principali attori di tutti i format e delle proposte dedicate al food in Italia: una conferma che – come pochi altri ingredienti – l’olio è simbolo di gusto, di buona cucina, di passione e di nobile nutrimento. Per lungo tempo snobbato e guardato con sospetto dai palati esigenti e raffinati degli italiani, lo street food, il cosiddetto “cibo da strada” che ha spopolato in tutto il mondo, è riuscito ad imporsi anche nel nostro stivale, patria indiscussa della cucina mediterranea. Lo ha fatto nei modi più originali e sorprendenti.

Per lungo tempo snobbato e guardato con sospetto dai palati esigenti e raffinati degli italiani, lo street food, il cosiddetto “cibo da strada” che ha spopolato in tutto il mondo, è riuscito ad imporsi anche nel nostro stivale, patria indiscussa della cucina mediterranea. Lo ha fatto nei modi più originali e sorprendenti. Poiché nasce come cibo povero, fatto di ingredienti semplici ed economici, il cibo da strada è stato, spesso, vittima di un marcato scetticismo da parte del pubblico italiano, che lo ha spesso associato al “cibo spazzatura” (junk food) statunitense.

Poiché nasce come cibo povero, fatto di ingredienti semplici ed economici, il cibo da strada è stato, spesso, vittima di un marcato scetticismo da parte del pubblico italiano, che lo ha spesso associato al “cibo spazzatura” (junk food) statunitense. Ad oggi, in Italia, ce n’è per tutti i gusti. Ogni regione ha saputo interpretare a suo modo i principi dello street food, sfornando una miriade di piatti e ricette fedeli alla tradizione: dalla “miassa” piemontese (delle croccanti piadine fatte con la farina di mais), agli arancini siciliani (fritti, rigorosamente, con olio Made in Italy), dalla focaccia genovese, al panino con il lampredotto tipico toscano, e, ancora, dai “folpetti” padovani (moscardini bolliti e serviti in salsa verde), alla pizza a portafoglio servita per i vicoli di Napoli.

Ad oggi, in Italia, ce n’è per tutti i gusti. Ogni regione ha saputo interpretare a suo modo i principi dello street food, sfornando una miriade di piatti e ricette fedeli alla tradizione: dalla “miassa” piemontese (delle croccanti piadine fatte con la farina di mais), agli arancini siciliani (fritti, rigorosamente, con olio Made in Italy), dalla focaccia genovese, al panino con il lampredotto tipico toscano, e, ancora, dai “folpetti” padovani (moscardini bolliti e serviti in salsa verde), alla pizza a portafoglio servita per i vicoli di Napoli. Curiosità

Curiosità La ricetta

La ricetta Cominciamo dagli anni Cinquanta, ricordando Un americano a Roma (1954, regia di Steno), che restituisce con grande efficacia e spassosa ironia quanto il cibo nell’epoca del dopoguerra fosse a tutti gli effetti uno dei più importanti «status symbol», inteso come rivalsa e identificazione sociale.

Cominciamo dagli anni Cinquanta, ricordando Un americano a Roma (1954, regia di Steno), che restituisce con grande efficacia e spassosa ironia quanto il cibo nell’epoca del dopoguerra fosse a tutti gli effetti uno dei più importanti «status symbol», inteso come rivalsa e identificazione sociale. Negli anni Settanta l’iconografia del cibo comincia a modificare la sua fisionomia: ne “La Grande Abbuffata” (1973) di Marco Ferreri – un cult dagli indimenticabili protagonisti – Noiret, Mastroianni, Tognazzi e Piccoli decidono di abbuffarsi fino alla morte per sfuggire ai loro problemi esistenziali: ma di una morte d’alto rango, con ricette prelibate e vini costosissimi.

Negli anni Settanta l’iconografia del cibo comincia a modificare la sua fisionomia: ne “La Grande Abbuffata” (1973) di Marco Ferreri – un cult dagli indimenticabili protagonisti – Noiret, Mastroianni, Tognazzi e Piccoli decidono di abbuffarsi fino alla morte per sfuggire ai loro problemi esistenziali: ma di una morte d’alto rango, con ricette prelibate e vini costosissimi. Surreale e totalmente psicanalitico, invece, è il rapporto che il cibo assume nella filmografia di Nanni Moretti, autore provocatorio che ha addirittura intitolato la propria casa di produzione cinematografica ad una torta, la «Sacher Film»! La scena, ormai entrata nel mito, è quella dal film «Bianca» del 1983, dove lo stesso giovane Moretti, completamente svestito in cucina, intinge il cucchiaio in un barattolo di nutella gigantesco oltre all’altezza d’uomo.

Surreale e totalmente psicanalitico, invece, è il rapporto che il cibo assume nella filmografia di Nanni Moretti, autore provocatorio che ha addirittura intitolato la propria casa di produzione cinematografica ad una torta, la «Sacher Film»! La scena, ormai entrata nel mito, è quella dal film «Bianca» del 1983, dove lo stesso giovane Moretti, completamente svestito in cucina, intinge il cucchiaio in un barattolo di nutella gigantesco oltre all’altezza d’uomo. Sin dalla sacre scritture, per poi arrivare alla Divina Commedia e a risalire la storia tutta della letteratura italiana, il cibo ha negli scritti un valore simbolico sempre diverso e una grande valenza emotiva: dal frutto primigenio delle Sacre Scritture ai formaggi della grotta di Polifemo nell’Odissea; dalla simbologia boccaccesca, fino alla carestia dei Promessi Sposi, sempre la letteratura e la poesia italiane hanno incastonato il cibo al centro di ragionamenti ben più complessi di un semplice ingrediente quotidiano.

Sin dalla sacre scritture, per poi arrivare alla Divina Commedia e a risalire la storia tutta della letteratura italiana, il cibo ha negli scritti un valore simbolico sempre diverso e una grande valenza emotiva: dal frutto primigenio delle Sacre Scritture ai formaggi della grotta di Polifemo nell’Odissea; dalla simbologia boccaccesca, fino alla carestia dei Promessi Sposi, sempre la letteratura e la poesia italiane hanno incastonato il cibo al centro di ragionamenti ben più complessi di un semplice ingrediente quotidiano. Così, nel 1912, scrive Grazia Deledda in «Chiaroscuro» accostando ineluttabilmente il cibo a un significato di rivalsa e di coesione sociale: Per la festa di Sant’Anastasio le famiglie anche le meno abbienti del villaggio, anche quelle che eran cariche di debiti o che avevano i figli agli studi, apparecchiavano la tavola, vi mettevan su mucchi di focacce, taglieri colmi di carne arrostita allo spiedo, formaggio, giuncata, vino e miele e aprivan la porta a chi voleva entrare a banchettare. Gli ospiti venuti dai paesi vicini, i poveri e i monelli del villaggio accorrevan come mosche: […]. Intere giovenche e colonne di focacce venivano distribuite a porzioni eguali […] agli ospiti e ai poveri che così portavano a casa, ai vecchi invalidi, agli infermi, alle donne vergognose, la cena e anche il pranzo per l’indomani.

Così, nel 1912, scrive Grazia Deledda in «Chiaroscuro» accostando ineluttabilmente il cibo a un significato di rivalsa e di coesione sociale: Per la festa di Sant’Anastasio le famiglie anche le meno abbienti del villaggio, anche quelle che eran cariche di debiti o che avevano i figli agli studi, apparecchiavano la tavola, vi mettevan su mucchi di focacce, taglieri colmi di carne arrostita allo spiedo, formaggio, giuncata, vino e miele e aprivan la porta a chi voleva entrare a banchettare. Gli ospiti venuti dai paesi vicini, i poveri e i monelli del villaggio accorrevan come mosche: […]. Intere giovenche e colonne di focacce venivano distribuite a porzioni eguali […] agli ospiti e ai poveri che così portavano a casa, ai vecchi invalidi, agli infermi, alle donne vergognose, la cena e anche il pranzo per l’indomani. Diversa è invece l’interpretazione nel Gattopardo, in cui l’opulenza connota la classe nobile e la differenzia dalle altre classi sociali. Dalle parole di Giuseppe Tomasi di Lampedusa emerge che non solo il sapore dei cibi ha la sua importanza, ma anche il loro aspetto e la loro presentazione: il cibo diventa un’esperienza estetica non solo per il gusto. “L’aspetto di quei monumentali pasticci era ben degno di evocare fremiti di ammirazione. L’oro brunito dell’involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non era che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall’interno quando il coltello squarciava la crosta: ne erompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei maccheroni corti, cui l’estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio”.

Diversa è invece l’interpretazione nel Gattopardo, in cui l’opulenza connota la classe nobile e la differenzia dalle altre classi sociali. Dalle parole di Giuseppe Tomasi di Lampedusa emerge che non solo il sapore dei cibi ha la sua importanza, ma anche il loro aspetto e la loro presentazione: il cibo diventa un’esperienza estetica non solo per il gusto. “L’aspetto di quei monumentali pasticci era ben degno di evocare fremiti di ammirazione. L’oro brunito dell’involucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, non era che il preludio della sensazione di delizia che si sprigionava dall’interno quando il coltello squarciava la crosta: ne erompeva dapprima un fumo carico di aromi e si scorgevano poi i fegatini di pollo, le ovette dure, le sfilettature di prosciutto, di pollo e di tartufi nella massa untuosa, caldissima dei maccheroni corti, cui l’estratto di carne conferiva un prezioso color camoscio”. Il carattere fortemente straniante ed allegorico, estremamente concentrato sugli aspetti linguistici e semantici della parola, è tipico della narrazione di Italo Calvino ed emerge tutto in questo stralcio di «Palomar», uno dei lavori più tardi (anni Novanta) e complessi dell’autore: «Questo negozio è un museo: il signor Palomar visitandolo sente, come al Louvre, dietro ogni oggetto esposto la presenza della civiltà che gli ha dato forma e che da esso prende forma. Questo negozio è un dizionario; la lingua è il sistema dei formaggi nel suo insieme: una lingua la cui morfologia registra declinazioni e coniugazioni in innumerevoli varianti, e il cui lessico presenta una ricchezza inesauribile di sinonimi, usi idiomatici, connotazioni e sfumature di significato, come tutte le lingue nutrite dall’apporto di cento dialetti. È una lingua fatta di cose; la nomenclatura ne è solo un aspetto esteriore, strumentale; ma per il signor Palomar impararsi un po’ di nomenclatura resta sempre la prima misura da prendere se vuole fermare un momento le cose che scorrono davanti ai suoi occhi.”

Il carattere fortemente straniante ed allegorico, estremamente concentrato sugli aspetti linguistici e semantici della parola, è tipico della narrazione di Italo Calvino ed emerge tutto in questo stralcio di «Palomar», uno dei lavori più tardi (anni Novanta) e complessi dell’autore: «Questo negozio è un museo: il signor Palomar visitandolo sente, come al Louvre, dietro ogni oggetto esposto la presenza della civiltà che gli ha dato forma e che da esso prende forma. Questo negozio è un dizionario; la lingua è il sistema dei formaggi nel suo insieme: una lingua la cui morfologia registra declinazioni e coniugazioni in innumerevoli varianti, e il cui lessico presenta una ricchezza inesauribile di sinonimi, usi idiomatici, connotazioni e sfumature di significato, come tutte le lingue nutrite dall’apporto di cento dialetti. È una lingua fatta di cose; la nomenclatura ne è solo un aspetto esteriore, strumentale; ma per il signor Palomar impararsi un po’ di nomenclatura resta sempre la prima misura da prendere se vuole fermare un momento le cose che scorrono davanti ai suoi occhi.” Concludiamo con una scrittura «parlante», quella di Camilleri che ne «Il campo del vasaio» (2008) racconta con le sonorità del suo stretto dialetto le portate di una cena (rigorosamente di pesce) in Sicilia: qui pare davvero di assaporarlo e toccarlo, quel cibo, e di vivere dentro il paesaggio isolano con i suoi colori, gli odori e l’aria profumata …

Concludiamo con una scrittura «parlante», quella di Camilleri che ne «Il campo del vasaio» (2008) racconta con le sonorità del suo stretto dialetto le portate di una cena (rigorosamente di pesce) in Sicilia: qui pare davvero di assaporarlo e toccarlo, quel cibo, e di vivere dentro il paesaggio isolano con i suoi colori, gli odori e l’aria profumata … Da alcuni anni si sente parlare (in modo più o meno appropriato) di «superfood», accreditando con quest’etichetta quegli alimenti che si pensa dispongano di proprietà nutritive fuori dall’ordinario e siano particolarmente ricchi di proprietà benefiche.

Da alcuni anni si sente parlare (in modo più o meno appropriato) di «superfood», accreditando con quest’etichetta quegli alimenti che si pensa dispongano di proprietà nutritive fuori dall’ordinario e siano particolarmente ricchi di proprietà benefiche. Dalle bacche di Goji e di Açai ai semi di Chia, dall’avocado alle alghe commestibili, dalla curcuma allo zenzero: di queste esotiche pietanze si decantano (in molti casi giustamente) i pregi e i benefici.

Dalle bacche di Goji e di Açai ai semi di Chia, dall’avocado alle alghe commestibili, dalla curcuma allo zenzero: di queste esotiche pietanze si decantano (in molti casi giustamente) i pregi e i benefici. Il primo da citare, naturalmente, è proprio l’olio d’oliva, i cui benefici ormai ben conosciamo. Tra i tantissimi altri, si sfruttano da secoli i «superpoteri» dei mirtilli (frutti dei boschi del Nord Italia): i flavonoidi contenuti in altissima concentrazione rallentano il processo di invecchiamento delle cellule e diminuiscono i radicali liberi … e per averli non serve scomodare lontane piantagioni asiatiche! O ancora il cavolfiore, la verza, i broccoli, il cavolo riccio regalano al corpo sali minerali e vitamine in grande densità, sono pieni di Omega 3 e depurano l’organismo dalle tossine.

Il primo da citare, naturalmente, è proprio l’olio d’oliva, i cui benefici ormai ben conosciamo. Tra i tantissimi altri, si sfruttano da secoli i «superpoteri» dei mirtilli (frutti dei boschi del Nord Italia): i flavonoidi contenuti in altissima concentrazione rallentano il processo di invecchiamento delle cellule e diminuiscono i radicali liberi … e per averli non serve scomodare lontane piantagioni asiatiche! O ancora il cavolfiore, la verza, i broccoli, il cavolo riccio regalano al corpo sali minerali e vitamine in grande densità, sono pieni di Omega 3 e depurano l’organismo dalle tossine.  Insomma, a voler approfondire potremmo stilare una lista quasi infinita, senza bisogno di allontanarci dai frutti della terra del nostro continente, per poter godere dei migliori condensati di benessere.

Insomma, a voler approfondire potremmo stilare una lista quasi infinita, senza bisogno di allontanarci dai frutti della terra del nostro continente, per poter godere dei migliori condensati di benessere.